Tavolo di trattative, banca dati e sportello unici per rendere trasparente la filiera della gestione e remunerazione dei diritti connessi a valle delle inefficienze create dalla liberalizzazione del settore: è quanto emerso nella sessione dedicata a “Musica diritti ed equità. Le radio Universitarie tra creatività e cultura della legalità” all’interno del panel organizzato da CRTV al Festival delle Radio Universitarie (FRU 2024) che si è svolto a Roma.

Il panel qualificato di professionisti, in rappresentanza delle maggiori collecting del settore della musica – Mariano Fiorito, direttore generale SCF (Società Consortile Fonografici), Andrea Miccichè, presidente Nuovo IMAIE, Nicola Migliardi, COO Music Department SIAE, Enzo Mazza, CEO, FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) in collegamento – moderati da Rosario Donato, Direttore Generale di Confindustria Radio Televisioni ha toccato un tema centrale del mercato dei diritti connessi. Il Festival ha inoltre fornito l’occasione per raccontare al pubblico degli studenti il funzionamento del mercato dei diritti – per soggetti coinvolti (aventi diritto, intermediari, utilizzatori), forme di gestione (mandato di rappresentanza, ripartizione dei diritti, reportistica, remunerazione). E la presenza delle Radio Universitarie, attraverso la co-moderatrice del panel, Monica Ferrante, RadUni, ha permesso di illustrare l’esempio di un utilizzatore piccolo per dimensioni e capacità di spesa, che riscontra lievitazione dei costi e difficoltà nel riconoscere la rappresentatività dei nuovi intermediari. Il problema è analogo, ma molto più dispendioso per oneri, tempi e costi di gestione per i broadcaster radiotelevisivi, ed è un tema che CRTV ha posto a più riprese all’attenzione degli interlocutori istituzionali.

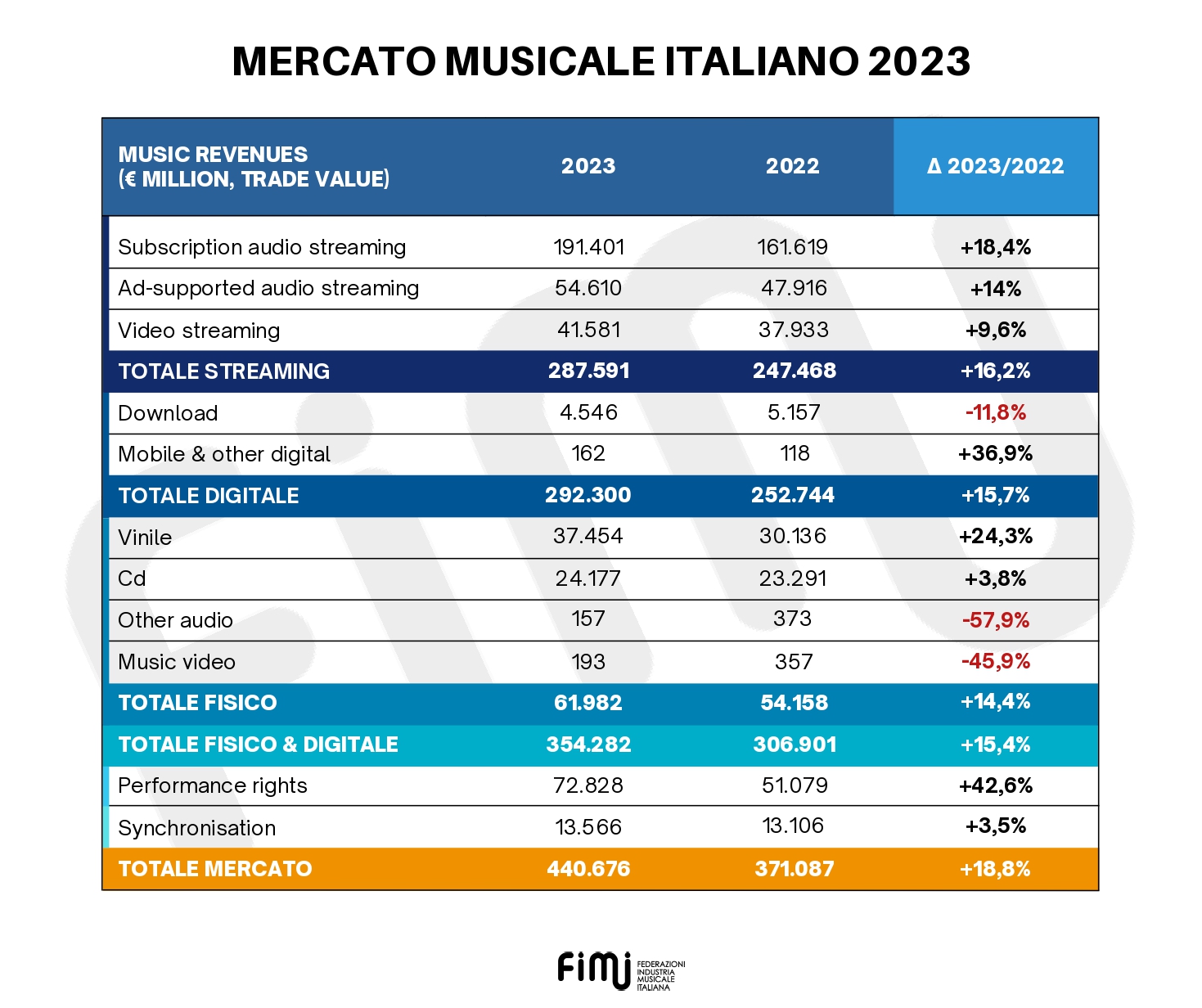

FIMI, la musica italiana cresce, anche all’estero, la radio è centrale nei consumi. “Il mercato italiano lo scorso anno ha registrato un +18,8%, un ottimo risultato, a coronamento di 8 anni di crescita continua, siamo arrivati a 440 milioni di euro, il segmento più importante è il digitale e all’interno di esso lo streaming in abbonamento, sono circa 5 milioni gli abbonati ai servizi premium che costituiscono una parte significativa della trasformazione digitale dell’industria degli ultimi 10 anni” ha detto Enzo Mazza richiamando i dati dell’ultimo report IFPI per l’Italia“Tuttavia dal punto dei vista dei consumi, la radio rimane centrale – a livello generale, con alcuni distinguo per fasce d’età – e il modello di consumo della musica in Italia è guidato anzitutto dalla radio, seguita dallo streaming, lo streaming video e il prodotto fisico – cd e vinili, questi ultimi due cresciuti anche quest’anno nonostante la crescita del digitale”. “Lo scenario ha fatto bene agli artisti”, ha aggiunto Mazza “c’è stato un ricambio generazionale importante , sono emersi tanti nuovi talent, la musica italiana cresce, i dati indicano è cresciuta anche all’estero, + 50% su alcune piattaforme digitali”.

SIAE: un mercato equo per autori e utilizzatori attraverso la semplificazione, tariffa flat per le radio universitarie. Alla domanda su come garantire utilizzi e legalità Nicola Migliardi descrive cosa fa la SIAE: “noi intermediamo tra il diritto dei nostri autori (negoziazione e accordi con gli utilizzatori), con il compito di ottenere un compenso che sia percepito equo da chi crea la musica (da cui lo slogan “dalla parte di chi crea”) e dal mercato, ossia chi ha bisogno di utilizzare tale musica (willingness to pay). In SIAE stiamo cercando di semplificare le strutture tariffarie in modo da cercare il punto di equilibrio più efficiente tra gli autori e le esigenze degli utilizzatori, radio e TV . Quando questa magia succede, tutto il repertorio è utilizzato legittimamente. Per radio e web radio questa semplificazione funziona molto bene, abbiamo dei tassi di copertura dei consumi molto alto e visto che siamo al FRU, anche il dato relativo alle radio universitarie indica che quasi tutte hanno una licenza con SIAE. Anche qui abbiamo fatto una grossa semplificazione, passando da un compenso annuale di 800 euro a uno flat di 400 e togliendo dall’illegittimità l’utilizzo di questa musica”.

RadUni, il problema dei costi dei diritti, della rappresentatività degli interlocutori e la richiesta di uno status “altro”. Ferrante di Raduni dopo aver confermato che le radio universitarie hanno aderito alla tariffa SIAE, ha sottolineato che permangono le criticità che nascono dalla specificità delle stesse: a fronte di unna trentina di emittenti che fanno capo all’Associazione con un bacino potenziale di oltre 1 milione di studenti, 4 sono gestite con meno di 1000 euro (6 con 1000-2500, 5 fra 2500 e 5000, pochissime sopra i 20.000 euro; molte non sono emanazione dell’Ateneo, ma sono sorte spontaneamente; l’emissione è di norma stagionale, in corrispondenza con l’anno universitario; 2/3 possono contare su un coordinamento stabile, ma ci sono anche realtà in cui ci si alterna in base alla disponibilità, volontaria, degli studenti. A fronte di una grande potenzialità formativa, educativa, perché centro di dibattito e “laboratorio sociale” (è lo slogan del FRU2024) le radio universitarie hanno risorse limitate. “Per garantire e favorire un’educazione alla legalità e formare dei futuri professionisti rispettosi della stessa bisogna lavorare su riconoscimento specifico per le radio universitarie”. Ha detto la Ferrante, che ha aggiunto, sul tema della liberalizzazione “Da rappresentante RadUni non eccepisco il principio di congruità, è giusto pagare in base alla rappresentanza, all’interno del repertorio utilizzato, dove ci sarà una prevalenza della SIAE accanto alle altre collecting. Il problema è che tale percentuale non è comprensibile ai più, non siamo in grado di valutare il peso di ciascuna collecting che viene a bussare alle nostre porte e, soprattutto, non siamo in grado di capire che cosa stiamo pagando: mentre prima si pagava 100, ora si paga sempre 100 a SIAE e SCF, ma poi ci arrivano richieste di altri per quote diversissime con un aumento dei costi esponenziale che cozza con i dati prima esposti”.

Nuovo Imaie: legge organica di sistema per superare le criticità della liberalizzazione. “La liberalizzazione del diritto autore (direttiva Barnier, ndr), recepita senza una legge organica di sistema, ha fatto sì che a una piccola emittente si possano presentare oggi 6-10 differenti collecting, ciascuna che cerca di portare a casa l’importo più cospicuo, senza tenere conto che si tratta di realtà che probabilmente avrebbero tutte le ragioni per pagare un importo puramente rappresentativo e simbolico”, interviene Miccichè alla questione posta dalla rappresentante di Raduni. “Per uscirne fuori ci vorrebbe un legislatore illuminato che riesca a compenetrarsi nei problemi della filiera che sono da un lato, gli aventi diritto che hanno tutto il diritto di percepire il giusto compenso, dall’altro gli intermediari, che sono imprenditori, vecchi e nuovi che hanno tutti il diritto di operare e infine i cosiddetti utilizzatori, nel caso di specie le emittenti universitarie, che anch’esse hanno un diritto costituzionalmente garantito (art. 41 e 21 e loro combinato)”. Quindi ha aggiunto: “in questo scenario l’unico strumento ‘chirurgico’ che può essere introdotto in una confusa situazione normativa, è quello della semplificazione degli accordi attraverso uno strumento che induca, se non costringa, gli intermediari a convergere verso un unico tavolo di trattative che faciliti e consenta agli utilizzatori di pagare un compenso giusto.

Il problema delle opere musicali gestite fra più collecting e del loro utilizzo nei palinsesti. La direttiva Barnier è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 35/2017 che consentirebbe agli AIE di splittare il mandato per singoli segmenti di mercato, prosegue Miccichè: “è raro, tranne qualche caso in SIAE, che l’autore vada da una parte e l’editore dall’altra, ma il vero problema è che per una stessa identica opera o brano ci possono essere più artisti, interpreti, esecutori e ipoteticamente anche più produttori e potrebbe darsi il caso di un autore che va da una parte, un coautore dall’altra o che questo succeda per gli artisti, che sono di norma anche di più degli autori (es. band): ossia anche per il medesimo fonogramma ci può essere una ripartizione degli aventi diritto fra più intermediari”. E aggiunge: “non solo, nell’ambito di un palinsesto, che diffonde più opere, è fisiologico che le opere e i fonogrammi appartengano a repertori di diverse collecting. Da questo deriva che un’emittente radiofonica non può non concludere più accordi, perché è impossibile che il 100% del repertorio utilizzato faccia capo ad una sola collecting, e questo comporta che finché non ha concluso l’ultimo degli accordi quel principio di legalità non viene soddisfatto”.

SCF La banca dati/sportello unico è la soluzione operativa, deve essere prevista per legge. Interviene Mariano Fiorito: “è questo il tema più delicato: bisognerebbe avere un sistema che dica chi sono (a livello di collecting), chi rappresento a livello di mandante e per quali diritti (qui parliamo di diritto d’autore e connessi, ma c’è anche la copia privata), noi rappresentiamo i produttori che spesso ci danno il mandato per i diritti connessi ma per la copia privata per es. utilizzano altri… La soluzione ci sarebbe, ed è anche semplice tecnicamente: la creazione di un database unico, istituzionalizzato, è un tema che stiamo portando aventi con Nuovo Imaie, abbiamo fatto un panel dedicato al festival di Sanremo, in cui abbiamo parlato di diritti, anche con gli associati CRTV. Al database unico si dovrebbe aderire per legge, la norma deve essere aggiornata, risale a 80 anni fa. Con un database unico tutti i conflitti, e quindi la rappresentatività ,nel momento in cui io mi espongo e vado a fare la richiesta all’utilizzatore, si risolverebbe a priori in un back office”.

(Miccichè) lasciare la competizione sui servizi… “Il mio pensiero è questo: ci sono vari intermediari, ma alcune attività sono comuni: la banca dati unica, , o lo sportello unico, perché non fare una rete di quanti raccolgono i compensi, una rete unica per tutti gli aventi diritto, e lasciare la competizione ad aspetti importanti quali la trasparenza, la velocità di pagamento, i servizi offerti? Probabilmente si contrarrebbero i costi per gli utilizzatori e si avrebbero maggiori compensi per gli aventi diritto”.

(Mazza)… come avviene all’estero, facilitando gli intermediari più piccoli. “La necessità di avere un sistema semplificato è confermata dall’esperienza di altri Paesi dove questo era già in vigore da tempo, prima della sostanziale liberalizzazione dei diritti connessi. Semplificazione è il primo punto per gli utilizzatori, che hanno difficoltà a capire chi è l’interlocutore, e che hanno oneri di gestione / amministrazione aggiuntivi. “Obiettivo del settore è identificare dei modelli che semplifichino la raccolta dei diritti e la rappresentanza, con uno sportello unico che faciliterebbe soprattutto i soggetti più piccoli, che non hanno le strutture di gestione e che permetterebbe una migliore individuazione dei contenuti, che oggi rende complesso il lavoro dell’utilizzatore. Il segmento dello streaming viaggia con un meccanismo molto semplice sia delle aziende (piattaforme) sia di chi mette a disposizione i propri contenuti”.

Donato, CRTV: ritrovare un equilibrio equo, nel senso di congruo e sostenibile. L’appello uscito dall’incontro corrisponde a quanto sostenuto da tempo da CRTV in tutte le sedi istituzionali e constatato in sede di trattative di settore. “La liberalizzazione del settore è intervenuta in un mercato che aveva trovato un suo equilibrio economico tra gli aventi diritto e gli utilizzatori, un sistema rodato e sostenibile. La liberalizzazione, ossia la possibilità a più soggetti di proporsi come intermediari nella gestione dei diritti connessi, non si discute, ma andava accompagnata dal legislatore in modo graduale e ordinato. Purtroppo si è aperto un problema di trasparenza e di rappresentatività dai mandati che genera confusione, moltiplica i costi dell’intero sistema e non mette al riparo, anzi, da possibili contenziosi”.

La questione è da tempo all’attenzione dell’AGCOM che ha provato a mettere un po’ d’ordine con la pubblicazione del Regolamento relativo alle remunerazioni dei diritti connessi che contiene una parte dedicata alla definizione della rappresentatività che si baserà sugli utilizzi dei repertori: ci sarà una prima fase di roll out, ma poi da 2025 la rappresentatività e le misurazioni delle collecting avverrà sulla base delle comunicazioni da parte degli utilizzatori in merito al repertorio diffuso. Sarà uno degli elementi da monitorare.

CRTV ha collaborato al #FRU2024 con una serie di interventi e panel dedicati, come già anticipato. Dal nostro canale Youtube si possono visionare i video degli interventi.